鹿児島県志布志市の株式会社さかうえの里山牛

里山牛の放牧場へ

鹿児島県志布志市で1995年に創業した株式会社さかうえが2019年から黒毛和牛の飼育を開始して「里山牛」と名付けました。里山牛は現在約160頭で、耕作放棄地の区分けされた広い柵の中で2~3頭がゆったり過ごしていました。

繁殖の役目を終えた牛さんたち(経産牛)は放牧地の草を食べ、サイレージ(飼料牧草)などの自給飼料を与えられ自由に過ごしています。そして、その排泄物を堆肥化して農作物の栽培に利用する循環型農業の主役は牛さんたちなのです。

昭和36年をピークに、農地は都市化や農業従事者の高齢化により減り続けています。全国に広がる耕作放棄地問題は鹿児島県でも同じで、荒れ地になった耕作放棄地は地域の景観を変えて、農地として再生するのも困難になります。

そこに牛さんたちが放牧されると雑草を食べて排泄物は堆肥となり、土地が肥沃になり、景観も保たれます。

このような循環型農業の取り組みはいいことづくめではないでしょうか。

のんびりと過ごす牛さんたちを見て考えたこと

里山牛は牧草や自家産のデントコーンサイレージ(高栄養価の発酵飼料)といった粗飼料で育てた、いわゆる「グラスフェッドビーフ」です。

輸入穀物の価格高騰や一部の国での食料不足問題に直面する穀物飼育=グレインフェッドビーフとは違う、健やかな牛として最近注目されているグラスフェッドビーフ。

何より牛は草食動物です。草を喰み、自由に運動することで健康な牛として、私たちがおいしいと感じる赤身のお肉になります。

牛さんたちは通年放牧で過ごして自社生産牧草飼料で自然のまま、牛舎につながれることなく飼育されます。その飼育法で草食動物である牛本来の豊かでやさしい味わいのお肉になります。

ヨーロッパなど畜産の歴史が長い国ではこれが当たり前のお肉の味わい。

放牧すると硬いお肉になる、グラスフェッドは独特の匂いがする、というイメージが吹き飛ぶのは敷地内でのBBQで実証済みです。

さかうえ社長の坂上隆氏の経営哲学を拝聴

農業法人の株式会社さかうえは、ジャパンタイムズが主催する「サステナブルジャパンアワード2022」で優秀賞を受賞しました。黒毛和牛を耕作放棄地で放牧し、自給飼料で飼育していることなど、地域資源を最大限活用していることが評価されたのです。

きれいに整頓されたさかうえの社内で創業約30年の会社として従業員数135名(令和6年2月現在)、年商約20億にまで農業生産を発展させた坂上社長のお話はたいへん勉強になりました。

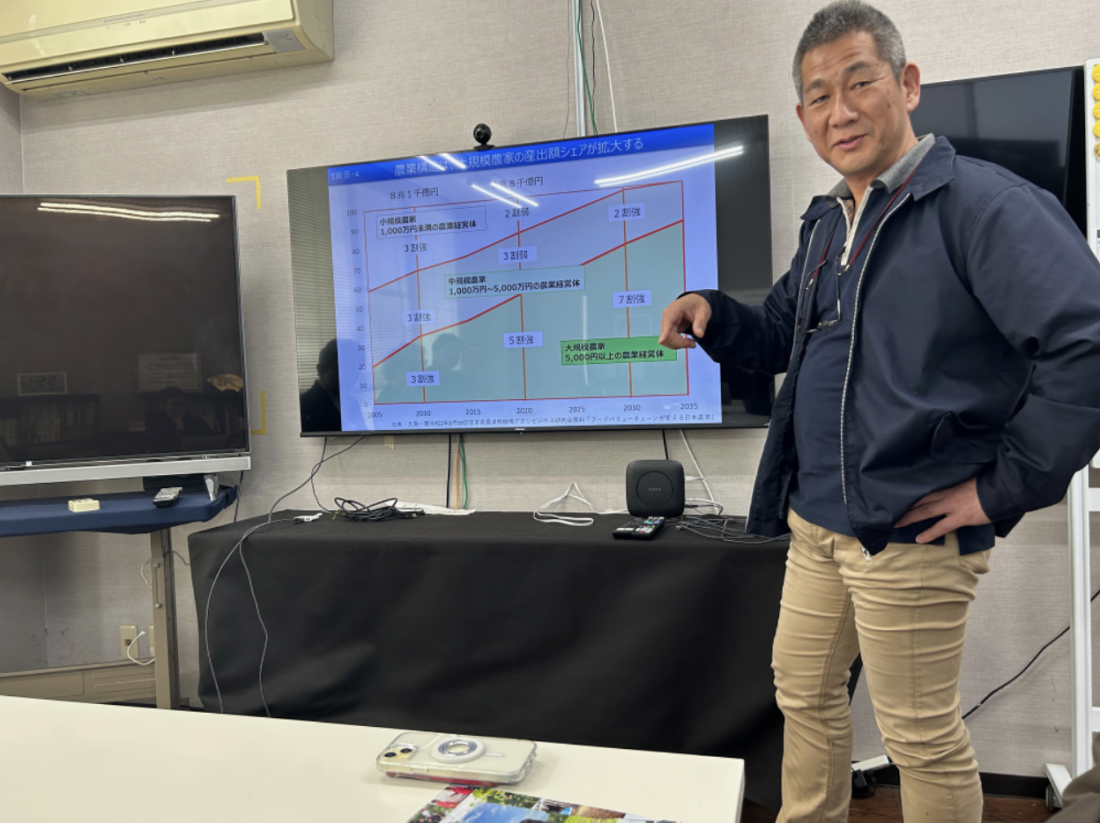

たとえば、※マズローの欲求5段階説(アメリカの心理学者であるアブラハム・マズローによって考案された人間の欲求を5段階のピラミッド構造で表す心理学理論)を農業に当てはめ、自然が相手で思い通りにならない農業との向き合い方、一番長い歴史を持つ産業である農業、変わらないままの農業を、この100年の進化に合わせてマネジメントし、国産ピーマンを1割生産する構想など目から鱗の内容でした。

この坂上社長の能力とビジョンがあればこそ、社員の約半数が30歳未満の若い人たちであることに納得できます。坂上社長は未来ある若者に「儲かる農業を目指したい」と思わせる理論武装した農業の実践家でした。

貴重なお話、ありがとうございました!

※人間の欲求は「生理的欲求」、「安全の欲求」、「社会的欲求」、「承認欲求」、「自己実現欲求」の五段階に分けることができ、それぞれの欲求が積み重なって1つのピラミッドを構成しているという理論。

一覧へ戻る