東京しゃもをつなぐ

今回ご紹介する「東京しゃも生産組合」は、セレンディブ代表の庄子が2014年に研修で初めて訪問し、「いつかこの東京しゃもの役に立てるようになりたい」と創業のきっかけの一つになった想い出深い場所です。今回は、この東京しゃもにご興味を持っていただいたフードデザイニストの堺谷徹宏氏による寄稿です。

東京しゃもの誕生

シャモは特別な鳥ではない。シャモの原種は江戸時代の初期、シャム(タイ)国より渡来したマレー系の鶏種で、これが名称の起源となったらしい。だからシャモはよく知っている鶏の味がする。大切なのはその味の深さだ。ブロイラーにはないコクと歯応えがある。肉は程よく引き締まっていて、脂肪分が少なく、さっぱりした味わいが日本料理とマッチすると言われているが、それが広く流通しているブロイラーと100人が食べて100人ともわかるほどの格段の違いがあるかと言えば、そこまでの絶対性はないかもしれない。だが、そこにこめてきた多くの人たちの想いは確かに感じられる。

はじめ、主に闘鶏用として改良されてきたが、その肉の美味しさは江戸の名物料理「シャモ鍋」としても有名で幕末の風俗誌「守貞漫稿」(1853年)に「鴨以下鳥を食するは常の事也。然れども 文化以来京阪ではかしわという鳥を葱鍋 に烹て食する事専ら也。江戸はしゃもという鳥を同製にして之を売る」と書かれている。「東京しゃも」の開発はこの伝統あるシャモ肉の味を再現するため、昭和46年にまずシャモ特有の闘争性の除去や育成率の向上を図る改良から始まり、その後改良したシャモと様々な鶏種との交配を試行し、昭和59年に現在の交配様式を完成させて「東京しゃも」が誕生した。

江戸の食文化を現代につなぐ

東京都下、あきる野市に浅野敬貴さんが2代目組合長を務める東京しゃも生産組合事務所・浅野養鶏場がある。ここでは東京しゃもを育て、誕生後20週を目処に出荷している。他の鶏のように一つのケージに多数入れるとちょっとした弾みで大喧嘩が始まるという。かつての闘鶏の血が息づいているからだろう。喧嘩が起きると怪我をして食欲を失い、弱っていく個体も出てくるので少数ずつで育てないといけない。いじめもあってターゲットにされた個体は隔離しないと弱って死んでしまうこともあるらしい。手間がかかるのだ。浅野さんは江戸時代の味を再現させたいとの父である先代組合長の想いを受け継いでいる。先代組合長の言葉、「食べたもので味が決まるので、江戸時代に餌として食べていたであろう素材を想像して集めてオリジナルの配合飼料を作りました」雑穀や脱脂大豆、グルテンフィード、とうもろこしに魚粉。魚粉は人間が利用した残りつまり魚カスを粉末にしたものを使うのではなく、魚一匹を丸ごと使った魚粉を使用することを心がけたという。「江戸時代はそんな加工はしていないだろうから魚を食べさせるとしたら丸ごとだと思って」と、バランス良く配合された飼料をしゃもたちは無心に啄む。

コロナで変化した顧客ニーズ

素材そのものの味が良いので料理人に好まれ、かつては料亭などにしか出荷していなかったが、コロナで様相は激変した。東京しゃもは胸肉が小さく、部位ごとに処理していくと歩留まりが極端に悪い。だから、一羽ごとでの出荷を浅野さんたちは顧客に申し入れてきた。がらは5、6時間煮込むと実にいい出汁がとれる。もみじ(足)は焼いたり、揚げたりすると酒のいい当てになる。カリカリとしてこれも美味。浅野養鶏場には食鳥処理資格を持つ人材がなく、食鳥処理設備もないので、処理は外部に委ねざるを得ない。料亭だけで良かったのが、コロナで料亭からオーダーが入らなくなったのでさまざまな顧客のさまざまな要望に応えるための処理、加工が必要になった。それは、とりもなおさず素材のままではなくて、付加価値をつけて新たな商品として組み上げることが必要になったということ。

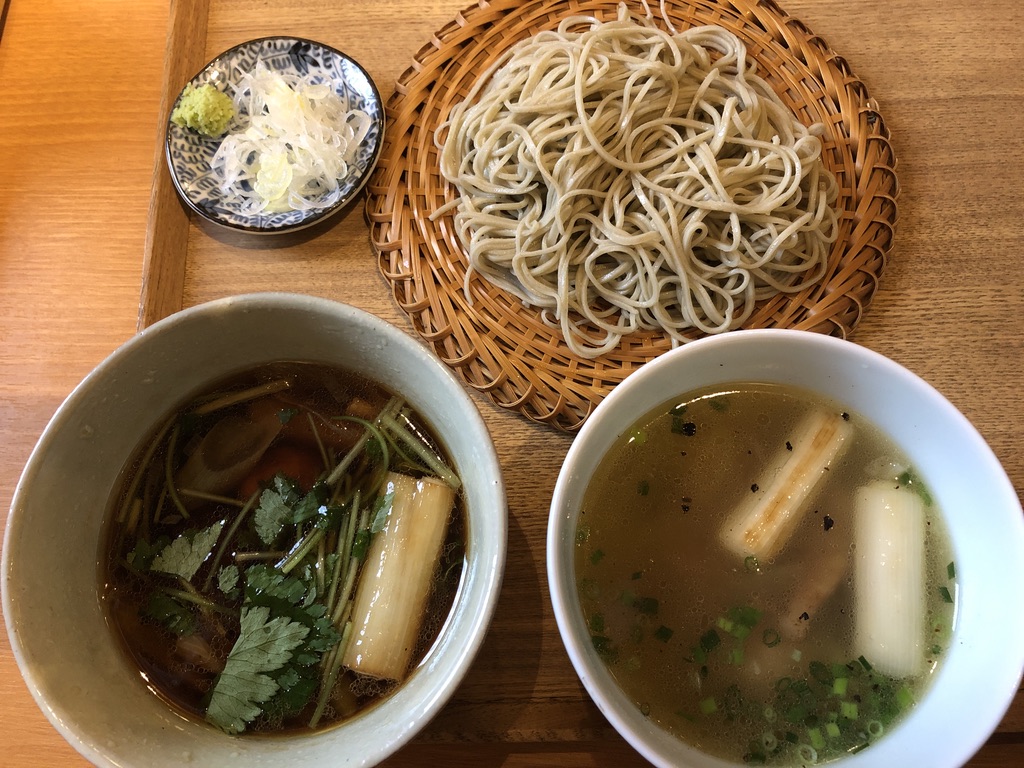

東京しゃものつけ蕎麦

セレンディブは東京しゃもの特性を見据え、江戸時代から脈々と続く食文化を今の消費者にもっともわかりやすい形で提示することを時間をかけて浅野さんたちと詰めてきた。そうやってできたのが「東京しゃものつけ蕎麦」。浅野養鶏場から車で10分くらいのところに一軒の飲食店がある。「伊ぐ佐(いぐさ)」というこの店、休日には開店前から行列ができる人気のそば屋である。看板メニューは「東京しゃものつけそば」。浅野養鶏場の東京しゃもを柔らかく煮込み、がらを6時間以上かけて煮込んで塩で仕上げたスープに合わせたメニューだが、心して食べるとその肉の美味しさがじんわりと口の中から脳へ上っていく。

セレンディブはこの店に東京しゃものつけ蕎麦の出汁のレシピを作ってもらい、これを元に福井県の製造メーカーで試作を重ねた。完成した「東京しゃものつけ蕎麦」は醤油味と塩味の2種類。東京しゃもの美味しさを存分に楽しめるよう、カットしたしゃも肉とつみれをセットアップ。ノスタルジーにも似た懐かしさを伴う味わいを感じさせるのは、恐らくかつて誰もが食べていたブロイラーではない家飼いの鶏や地鶏に近いような、その場にある素材を餌として食べていた鶏たちの味わいに通じるものがあるからなのかもしれない。

2020年のお歳暮シーズンに「東京しゃものつけ蕎麦」は百貨店のギフトカタログの巻頭ページに採用された。かくして、セレンディブはコロナ以降、複数の外販を絡めてアッパー層を狙い、より多くの人の目に触れるような場所づくりを行ってきた。浅野さんたちも独自に動き、そのスープの美味しさに目をつけた中国人バイヤーに香港に輸出するためのラーメンスープの製品化を依頼されたり、近隣の温泉施設に直売所を設け、自治体とも連携して「あきる野の匠」の認証を得た。可能性が少しずつだが、確実に広がっている。それは、東京しゃもという素材のポテンシャルの高さの証明だ。

豊かな食文化は人間性そのものの現れでもある。江戸の豊かさを今に望むべくもないが、ひとつの形を残すことが失われつつある人の営み、食の喜びを未来につなぐことになるはずだ。そうやって、セレンディブは東京しゃもを未来へとつなぐ。

一覧へ戻る